近年来,随着纳米科技的突破性发展,光学器件正加速向着片上化、小型化和多功能化方向迈进。最近,片上集成光子器件尤其引人关注,这类器件是由微纳尺度光控元件集成而成,实现对二维界面或波导结构中近场光的精准调控。得益于其光场具有高局域、亚波长等特点,该体系为纳米尺度下的光传输与调控提供了理想平台。这种以近场光为信息传播载体的信息片上光学器件,天然具备小体积、多功能、高集成等优势。然而,在集成光学领域,如何将自由空间光高效率与片上集成光学系统实现双向耦合,始终是制约微纳光学领域的基础性挑战。团队曾提出利用超构表面高效率将将空间波耦合成表面波,并且实现与片上光学体系的高效耦合【参见:Nature Materials 11, 426 (2012),Advanced Science 7, 2000982 (2020),Nano Lett. 23, 3326–3333 (2023)】;此外,如何将表面波高效率解耦合为远场辐射光波,并同步实现电磁波前和偏振态分布的任意调控,仍然是尚未解决的科学问题。

近日,复旦大学信息科学与工程学院孙树林研究员和物理学系周磊教授团队提出了一种基于片上复合超构表面实现纵向偏振演化矢量光束的新方法,为片上集成光学器件的光场调控赋予了更为强大的能力和新颖的思路。2025年3月5日,相关研究成果以 “Vectorial Beams With Longitudinally Varying Polarizations Generated by Surface-Wave Metasurfaces” 为题,发表在国际著名期刊Laser & Photonics Reviews 上。

实际上,人们曾提出多种方法来解耦合片上光学模式的能量。早期,人们通过布拉格衍射光栅来进行片上近场光能量的辐射调控,然而其结构的晶格常数往往在波长量级,因此会存在多模式、像素少、效率低等问题。自超表面诞生后,研究者陆续提出了基于超构表面来实现对片上光学模式的远场辐射调控,但其大部分研究工作往往集中于对均匀偏振下对辐射光场的波前分布进行调控研究,忽略了其辐射场在空间上具有非均匀偏振分布的矢量特性。而近年来,人们开始探索纵向偏振变化的矢量光束,并发现其在偏振传感、微粒操控、光学加密及信息处理等领域具有有趣的应用。然而,传统器件(如磁光材料)通常体积庞大,并且需要复杂的外部控制系统,不易于集成光学的应用。

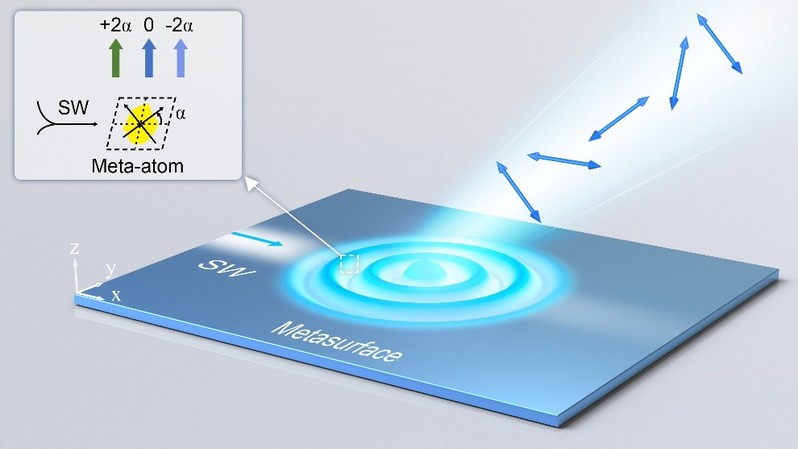

为了解决这一问题,团队提出了一种用于设计片上光学器件的普适方法,它们能够在表面波激励下生成预先设计的具有纵向偏振态分布的复杂波前矢量光束(如图1),并在微波段进行了实验验证。

图1基于片上超构表面实现偏振态纵向演化矢量光场效果示意图

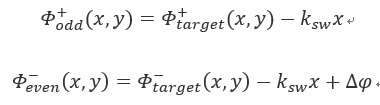

首先,研究人员引入了一种两排复合式人工单元设计,通过利用奇偶交叉排布的超构原子分别将表面波解耦合为左旋圆偏振(LCP)和右旋圆偏振(RCP)分量,并通过调控两者辐射场干涉时的相位差,可以实现任意线偏振态的远场辐射。在表面波激励下,其奇偶排超构表面分别负责产生LCP与RCP的光场分布的超表面相位分布可设计如下:

因此,通过改变以上参数,原则上可以实现具有任意波前和任意线偏振态的光场分布,如图2 所示。更有趣的是,通过调控对应交叉偏振单元的偏振转换率(PCR) 可以改变其对应辐射场的强度。为此,我们采取了两排周期性结构进行原理性验证,设计了具有不同偏振态且可以辐射不同强度的两个正交偏振态光场,验证了在不同条件下生成任意偏振态分布的辐射光场。

图2片上超构表面实现偏振态纵向演化的原理设计。(a) 片上复合超构表面解耦合交叉偏折态辐射光场示意图。(b) 相位设计。(c-e) 纵向偏振演化的矢量结构光场原理图。

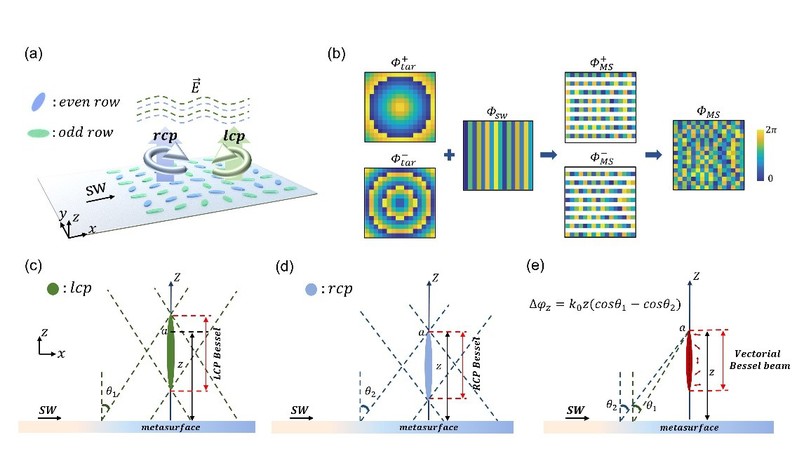

根据上述原理,研究者首先设计了一块含有2块超构表面的级联式结构,其中每个样品具有不同相位差大小。通过调控辐射出来左旋圆偏振以及右旋圆偏振辐射光场之间的相位差,我们可以实现纯两种交叉线偏振Bessel结构光束的出射。如图3所示,研究人员通过微波实验验证了其在不同条件下辐射光场的偏振态性质。

图3片上超构表面实现级联式交叉偏振态Bessel光场。(a) 示意图。(b) Bessel辐射光场仿真、实验、计算结果对照。(c-e) 基于片上超构表面MS1实现具有x线偏振态的Bessel Beam。(f-h) 基于片上超构表面MS2实现具有Y线偏振态的Bessel Beam。

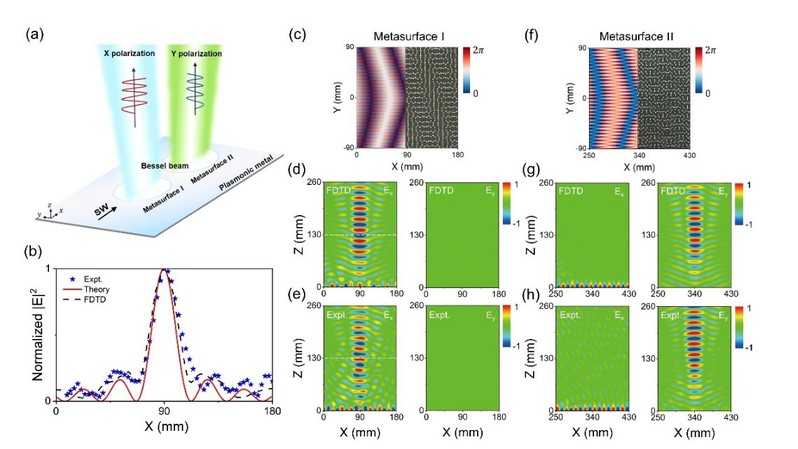

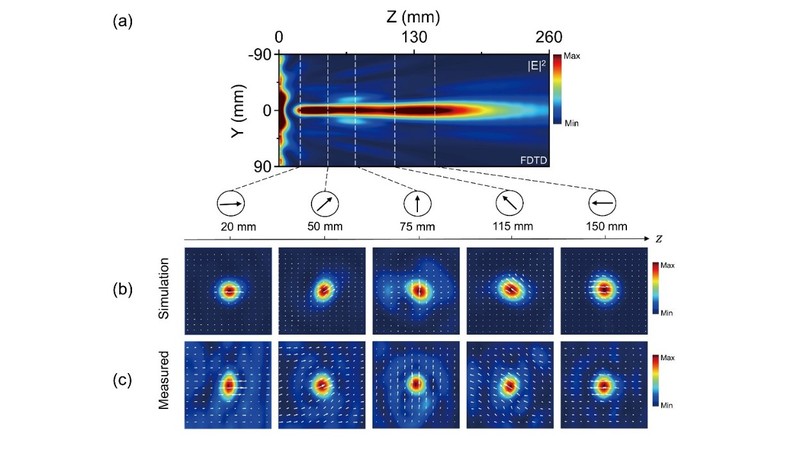

完成对基本原理的验证之后,为了实现纵向演化的矢量结构光束,需要调控两个交叉偏折态沿传播路径上的波矢kz分布,因此LCP与RCP实现特定波前调控功能的相位分布在设计时需单独设计其传播波矢大小,而对于具有多支kz分布的结构光场(如艾利光束等)还需基于角谱衍射加以修正。最终,研究人员实现了表面波向任意矢量偏振特性的辐射光场转化,并通过实验验证了其在表面波激励下可生成具有纵向变化偏振的矢量贝塞尔波束。最后,研究人员通过调控具有交叉偏振态的Bessel Beam在传播方向上的波矢kz大小,实现了纵向偏振演化的矢量贝塞尔波束。我们分别测试了多个高度的xoy面的X偏振态以及Y偏振态的场分布情况,并结合斯托克斯参数法证明了其偏振态的分布,其仿真与实验结果如图4所示。

图4片上超构表面实现偏振态纵向演化的结构光场。(a) YOZ面|E|2场分布。(b-c) XOY面模拟及实验在不同高度位置处的偏振态分布。

该研究通过提出一种构造具有复合人工微结构的片上超构表面这一新方法,实现了将片上表面波解耦合后产生偏振态纵向演化远场矢量光场。相比于传统的空间波入射到光学器件下所形成的矢量结构光场,该片上解耦合体系能够实现对效率的完全把控,不依赖极大的偏振转化效率单元就能高效的实现矢量结构光束的产生。目前,研究人员正致力于将该理论扩展至更高频段,拓展新的自由度来扩大其应用的范围。未来,片上超构表面在近场调控方面的强大能力可以与片上光学器件系统进行集成,为集成光路、信息加密、全息成像、AR/VR等领域提供了广阔的应用前景。

复旦大学信息科学与工程学院的在读博士金相宇、刘沐涵为本文的共同第一作者。复旦大学信息科学与工程学院孙树林研究员、物理学系周磊教授、光电研究院青年副研究员为本文的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市自然科学基金、中国博士后科学基金的资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202402298

复旦主页

复旦主页 实验室安全

实验室安全 复旦邮箱

复旦邮箱 办事大厅

办事大厅