王文澄 教授

本期受访者

03/24

第一季

第二集

1939年1月出生。复旦大学教授,博士生导师。曾任复旦大学物理系系主任,复旦大学物理系及光科学与工程系的系学术委员会主任,中国光学学会理事,《光学学报》副主编等职。1960年毕业于复旦大学物理系。毕业后留校工作, 长期从事固态光物理、激光物理和非线性光学等领域的研究与教学工作。曾承担并完成电光调制器,声光偏转器, 非线性光学晶体性能表征,表面非线性光学效应,有序组装分子膜的光学非线性,激光与表面界面相互作用,玻璃基质光波导物理与器件,玻璃态材料光学二阶非线性及光敏性的产生机理等十多项研究课题。1986年1月至1987年8月参加中美原子分子和凝聚态物理基础研究合作项目,作为高级访问学者在美国芝加哥大学从事无定形硅瞬态光致荧光研究。自1979年以来, 先后在“Physical Review Letters”, “Physical Review B”, “Applied Physics Letters”, “Optics Letters”, “物理学报”,“光学学报”等国内外核心刊物上发表学术论文一百四十余篇,其中为SCI 的论文有80 余篇。1992年获国务院颁发的政府特殊津贴;1992年获国家教委科技进步三等奖一项(超高真空环境下的表面吸附分子非线性光学效应研究,第一完成人);1996年获国家教委科技进步二等奖两项(表面、界面及超薄膜非线性光学效应,第一完成人;多孔硅的制备与发光机理,第四完成人);2000年获上海市科技进步三等奖一项(有序分子膜及其他二维结构的光学非线性研究,第二完成人);2001年获上海市育才奖。

釆访小组 | 复旦经济学院80级校友冯叔君,复旦统计运筹系85级、89级校友艾可、杜昌勇,复旦物理系本科学生陈飞帆、颜大康等

文字撰写|冯叔君

照片提供 | 王文澄教授

编辑 | 复旦外文学院20级陆顺婕

(本文由艾菲历奇文化交流中心提供)

导言 /

王文澄教授过往点滴小忆

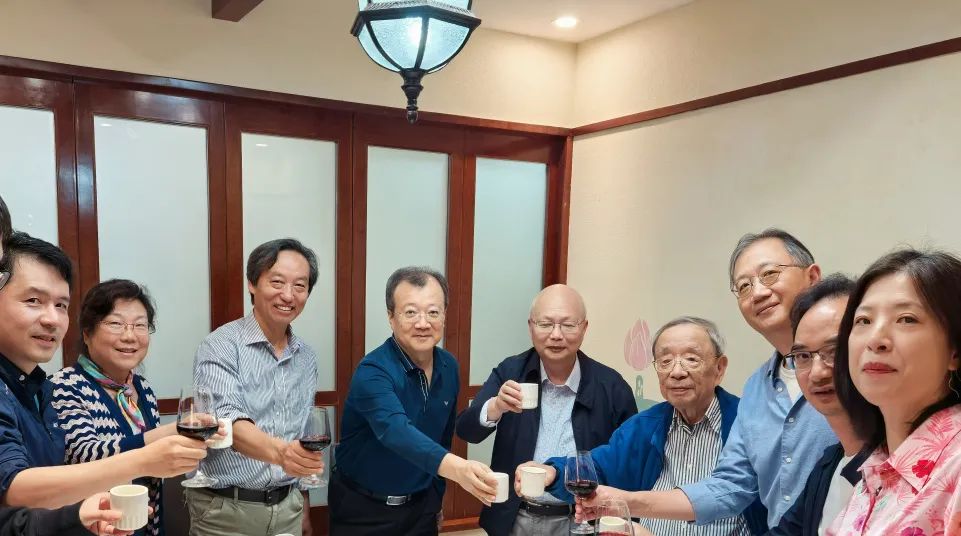

2024年金秋,数月前得知从复旦退休后移居美国的资深教授王文澄老师,在其长子王博士的陪同下回沪。据悉因王老师自觉年事已高,回国不易,想着此次能与老同事、老朋友见见聊聊。我们光科系系主任吴翔与我商量择日请老先生回校一起坐坐,并邀请了仍坚持在岗的资深教授陈良尧老师一同畅聊叙旧。10月15日傍晚,久违谋面的老朋友们再次相聚、选在邯郸校区本部旦苑食堂共进晚餐。同时,还邀请了王老师的忘年交、睿郡资产的老总杜昌勇博士,杜总作为复旦管院毕业的优秀校友,一直通过捐赠回馈母校,我们光科系就是受益方之一,这也与王老师有着很深的渊源,此不详述。这次在座的还有一位新朋友艾菲历奇公益机构的创始人艾可博士,她本科与杜昌勇同专业,都是复旦管院的校友,当天她在采访王老师,意在编写王老师与复旦的历史渊源。老友新朋相谈甚欢,席间各自回忆往事,我也追忆到二十五年前第一次与王老师相见时的情景。艾可博士当场提议,让我写一段回忆文字。之后,因学校的教学科研事务繁忙,加之那段时间大多精力用于陪伴照顾年迈体弱的家母,直至离世,一直无心完成这段文字。后经艾可博士多次催促,实在过意不去,才抽空将早年与王老师相遇时留存记忆之点滴记录下来。

记得与王文澄老师第一次见面,应该是1999年6月下旬,我在中科院上海光学与精密机械研究所攻读博士学位的最后时段,王老师应邀参加我的博士毕业论文答辩,作答辩委员会主席。转瞬二十五载,王老师沉稳、和蔼的形象深深印在我的脑海中,当时答辩中与王老师及评委们的问答细节已模糊了,只记得约一个半小时的答辩收获满满,记忆依然清晰的是最终获得了优秀成绩,以及导师干福熹先生与王老师最终给与的肯定,让初出茅庐的我深感欣慰与鼓舞!王老师当年作为复旦大学物理系系主任、资深教授,同时受聘于中科院上海光机所学术委员会。有时会应邀参加中科院上光所的研究生毕业答辩会,因此我才有幸在毕业答辩时有缘首遇王老师,并第一次受到老先生的指导。

缘起于中科院上光所,续缘于复旦大学。博士毕业后,决定去复旦大学做博士后研究。随即于1999年7月以中科院研究生的身份赴美参加了SPIE丹佛会议并作报告。一周后返沪,就办手续来到复旦大学博后办报到,加盟物理系陈良尧教授课题组开启了两年的博士后生活。博后期间,与王文澄老师的直接交流虽不算频繁,但博后开题、中期汇报以及出站答辩,都是在王老师(物理博后流动站指导专家组成员)指导下进行的。2000年在陈良尧教授的积极筹划下,复旦大学成立了信息科学与工程学院,其中原物理系的激光教研室(光学楼部分),加上半导体实验室的一部分(科学楼四楼部分)成立了新的光科学与工程系。王老师作为光学的资深教授转入了新建的光科系,我博后出站后也正式加入了光科系,与王老师成为了光科系的新同事。时光如梭,直至王老师年满退休,可以说那些年王老师指导、见证了我的成长。

李晶老师(左四)王文澄老师(右四),摄于2024年秋

注:导言作者李晶,教授/博导,复旦大学信息学院光科学与工程系支部书记。1999年7月毕业于中科院上海光学与精密机械研究所,获理学博士学位;1999.8-2001.10于复旦大学物理系作博士后;2002.5至今于复旦大学信息学院光科系任教。

2025年是复旦大学物理系建立73周年

复旦大学物理系创建于1952年

在全国院系调整中由原复旦大学、交通大学、同济大学、浙江大学、沪江大学、大同大学等校物理系师生合并而成。

2025口述历史特别企划 / No.2

笔下华章成德业

高歌此颂读书灯

2024年10月15日下午秋雨瑟瑟,却有别样的情趣。秋雨如烟如雾,无声地飘洒在那复旦望道路两边的梧桐树叶上,何尝不是风景?水的清澈,并非因为它不含杂质,而是在于懂得沉淀;心的通透,不是因为没有杂念,而是在于明白取舍。秋天的雨没有夏雨般豪爽热烈,却是如此地宁静、典雅。当我看到王文澄先生的旧照时,一下子让我又回到上世纪八十年代,先生穿着西服在校门口宣传栏的驻步凝望就是当年复旦的一道风景。在这秋雨中你回味一下王文澄先生的人生的路,走走停停是一种闲适,边走边看是一种优雅,边走边忘,更是一种豁达。当我们退休了,不要埋着头赶路,错过了乐趣,要将我们的精彩留下。我喜爱秋雨,更喜爱在秋雨中漫步。在雨中感受秋天的诗情画意,由此,在雨中我的诗心也被打开了。

01.

旦曦光照周文王

七绝·颂文澄

旦曦光照周文王,

秋晚莲池向月澄。

笔下华章成德业,

高歌此颂读书灯。

师生情,这一份深厚而纯粹的情感,照亮了我们前行的道路。在复旦岁月的长河中,它如同一首悠扬的旋律,回荡在每个人的心间。在我们的求学生涯中,总有一些人,以知识的灯塔照亮我们的方向,以无私的奉献温暖我们的心房,旦曦光照周文王。他们,就是我们敬爱的复旦老师们。

王文澄先生是1955年9月进入复旦大学物理系读书的。当时物理系一些教师办公室和实验室就在300号楼里。谢希德先生当时是半导体学科负责人,天天都到300号楼里,以身作则,与学生同甘共苦,受到大家敬重。在王文澄先生本科四年级全年和五年级上学期这一年半的时间里,系里为学生开出六门专门化课程。在这六门课中,谢希德先生一个人为我们讲授了四门专业课。王文澄先生记忆很深的一件往事:当他们学生写完毕业实习总结(相当于学士论文)将要离开学校前,谢先生邀请他们半导体专门化全体毕业生(24人左右)到她家里作客。

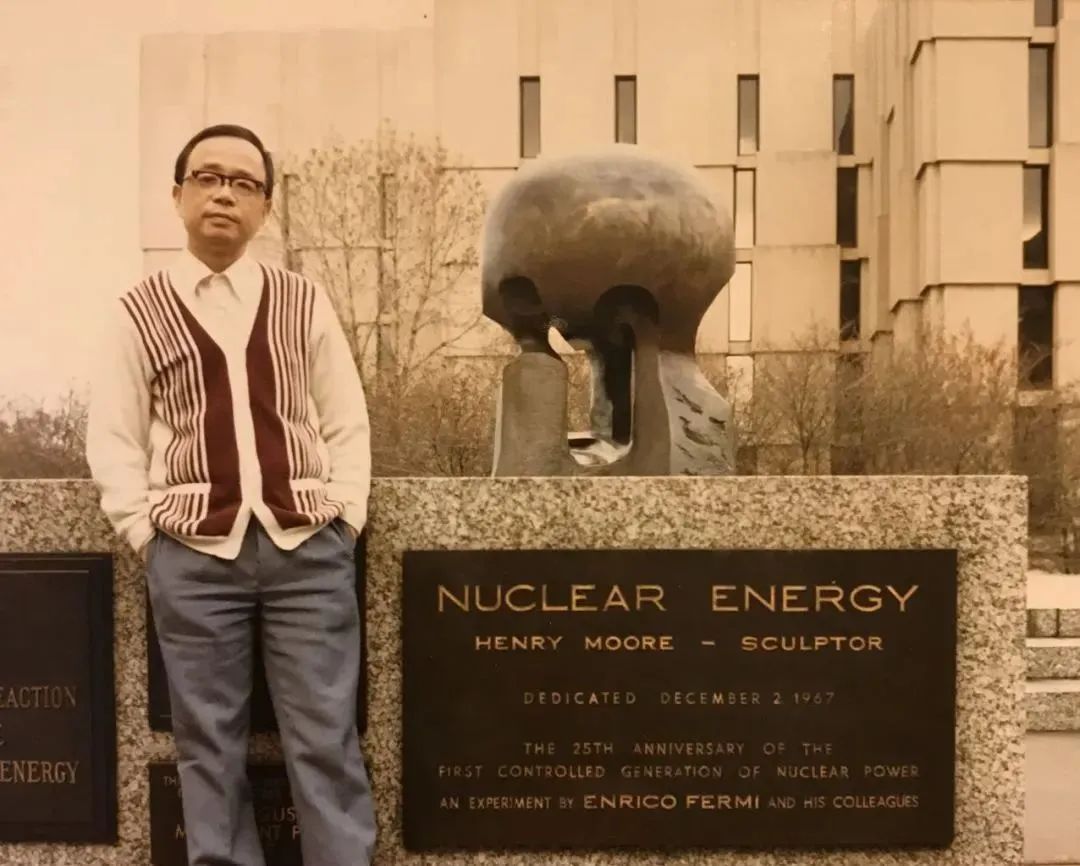

1986年,王文澄先生在芝加哥大学图书馆前

1978年谢希德先生倡导在复旦成立了现代物理研究所,1982年时任复旦大学校长的谢希德先生推动中美两国物理学会签定了“中美原子分子与凝聚态物理合作基础研究计划”的协议,根据这个协议从1983年至1988年,中国五所重点大学物理系和中国科学院五个研究所每年各派一名中年物理学科研究人员,到美国著名大学的物理系去从事合作研究两年,以提高中方人员学术水平。复旦大学物理系前后共派出六位具有副教授职称的中年教师去美国著名大学从事合作研究。经过双向选择,王文澄先生有幸于1985年被挑选去芝加哥大学当访问学者,到时任该校物理学系主任的H. FRITSCHE教授研究组从事研究工作。

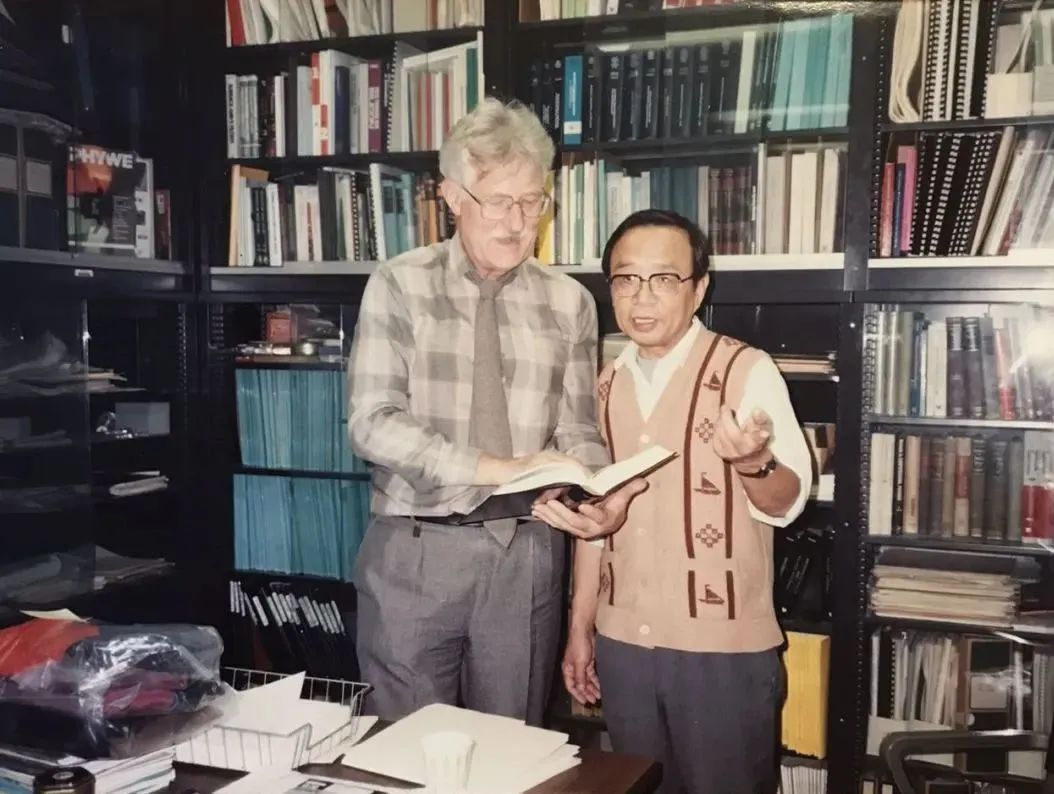

1986年,王文澄先生(右)与H.Fritzsche教授

为了让文澄先生能顺利参加这次合作研究,谢先生帮文澄先生修改英文履历表。当他确定要去芝加哥大学参加合作研究时,有一次在物理楼前谢先生对文澄先生说:“你就要去芝加哥大学物理系做访问学者,我不担心你的研究能力,但我担心你的英语听力和口语表达能力,走之前要多听和多讲英语。”她的这一段话文澄先生铭记在心,并尽可能按她的要求去做。经过约20个月在芝加哥大学H.F实验室的努力工作,文澄先生在学术刊物上发表了两篇第一作者文章。

复旦物理系光学学科的教师实力是很强的。早在1954年复旦物理系就建立了光学教研组,主任是周同庆教授,他于1955年就当选为中国科学院数理学部的学部委员;教研组包含有叶蕴理教授及章志鸣、周雄豪和毛清献三位讲师。在1955年全系迎新大会上,就是周同庆教授给入学新生作了报告。王文澄先生还记得他说的一件往事:他在美国普林斯顿大学攻读博士学位期间(1929—1933),了解并掌握了高电压电源技术,这为他后来在复旦带领方俊鑫、华中一及蔡祖泉研制X—光管时发挥了作用,并于1953年研制成功中国第一支医用X—光管。他对我们说;“要重视实验,要仔细观察实验室中的各种设备”。1955年之后,复旦物理系光学教研组每年都有留校青年教师补充进来,并开始建立光学专门化实验室。1958年,复旦建立了一个以方俊鑫为主任的直属于校科研处的晶体生长实验室。

1960年夏,王文澄先生这一届(复旦第一届五年制)本科生毕业,他被留校分在固体物理教研组当助教,并成为以方俊鑫为首的电介质晶体物理研究组的一员,开始参加晶体光电性能的研究工作。就在他毕业的这一年,国际科技界出现了二十世纪最重要的科技发明之一--第一台红宝石激光器,第二年(1961)国际上又报导了第一台氦—氖气体激光器研制成功。在这样的背景下,复旦光学教研组的章志鸣、李富铭、朱昂如等教师从1962年开始进行气体激光器及多层介质高反射率膜的研制工作,于1964年初研制成功我国高校第一台氦—氖气体激光器;其后相继研制成功了氦—氙气体激光器、氦—汞气体激光器及氩弧气体激光器等。

于1965年10月“高教部直属高校科研成果展览会”上复旦展品是光学教研组的激光器及王文澄先生参加研制的光通信演示系统、以蔡祖泉为首研制成功的各种新型电光源、及以华中一为首研制成功的高灵敏度电离真空规等产品。在各个高校中复旦的成果是名列前茅的。该展览会至1966年4月结束,参观者都是全国各部委的科技人员、各级领导及部分国家领导人(如朱德、邓小平等)。这次展览会展示了我们复旦物理系光学学科的实力。

02.

秋晚莲池向月澄

月有阴晴圆缺,历史岁月总有起伏。1966年,复旦各系科全面停课搞运动,原有的教学与科研工作都停止下来。王文澄先生从“科研排”到“光学工厂”,起起伏伏,但他的科研工作始终坚持。70年代初期他本人就参加了“激光全息汉字发生器”项目中“声光偏转器”的研制工作,这个项目的演示系统曾于1975年在上海市电子展览会上展出过。

1978年我国开始实行改革开放政策,复旦光学学科与全校其它学科一样迎来了新发展的春天。就在这一年光学系撤销,光学学科全体教工回到物理系;也是在这一年,复旦成立了以谢希德教授为所长的复旦大学现代物理研究所,所内设有章志鸣为主任的激光物理研究室和以方俊鑫为主任的固体光学研究室。也是在1978年,复旦激光物理研究室开始招收研究生(78级招8名硕士生,79级招12名硕士生),这些研究生及以后各届招收的研究生为光学学科发展做出了重要贡献。研究生们与教师一起日夜工作在实验室,使学科的科研水平有较大提升,复旦光学学科在国内的学术地位明显上升。1984年我们复旦光学学科顺利地被批准为博士点,章志鸣教授被批准为复旦光学学科点的第一位博士生导师。到了上世纪八十年代后期的1988年,复旦物理系的光学学科与凝聚态物理、理论物理和物理二系的核物理同时被评定为国家重点学科。

1995年校庆,物理系1960届半导体专门化部分毕业生回校与谢希德先生合影。二排左一是王文澄先生。

从1978年开始,复旦的光学学科所在的实验室名称为“激光物理实验室”,对外名称为“Lab of Laser Physics and Optics”。1988年之后,这个实验室就成为“三束材料改性联合国家重点实验室”的一部分。改革开放初期,实验室的绝大部分实验设备都是国产的,相当部分是由教师和研究生自己动手建立起来的。后来国家的投入加大,实验室也开始进口国外的设备。王文澄先生记得国家对他们这个实验室有三次较大力度的投入,使实验室设备水平有三次飞跃。第一次投入是在1983年,本学科争取到世界银行贷款30万美元,利用这笔贷款,首次进口了两台国外激光器(YAG泵浦染料脉冲激光器和YAG锁膜皮秒激光器)以及相关测量弱光信号的电子仪器,这些设备为培养研究生和发表高水平论文成果起了很大作用。当时每台激光器周围都有三个以上课题组做实验,日夜轮流使用激光器,使用效率很高。第二次大投入是在1988年,作为“三束改性国家重点实验室”的一部分得到实验室建设费350万元人民币(外汇额度为65万美元),用这笔钱实验室购买若干新的大型设备(包括材料制备设备,激光器及测试仪器)。第三次大投入是在1997年至2000年间,本学科作为“211工程”建设的一个重点学科,得到国家计委的建设经费550万元人民币和上海市建设费128万元人民币。这次投入主要用于进口一批关键设备(如德国光刻机、飞秒激光器等)。同时把光学楼实验室进行了改建,建立100m2 的超净实验室作为光波导及光子学器件制备实验室,拓宽了学科的研究方向。因此,在采访中,先生一句话让我感慨万分:一流大学必须要有一流科研。

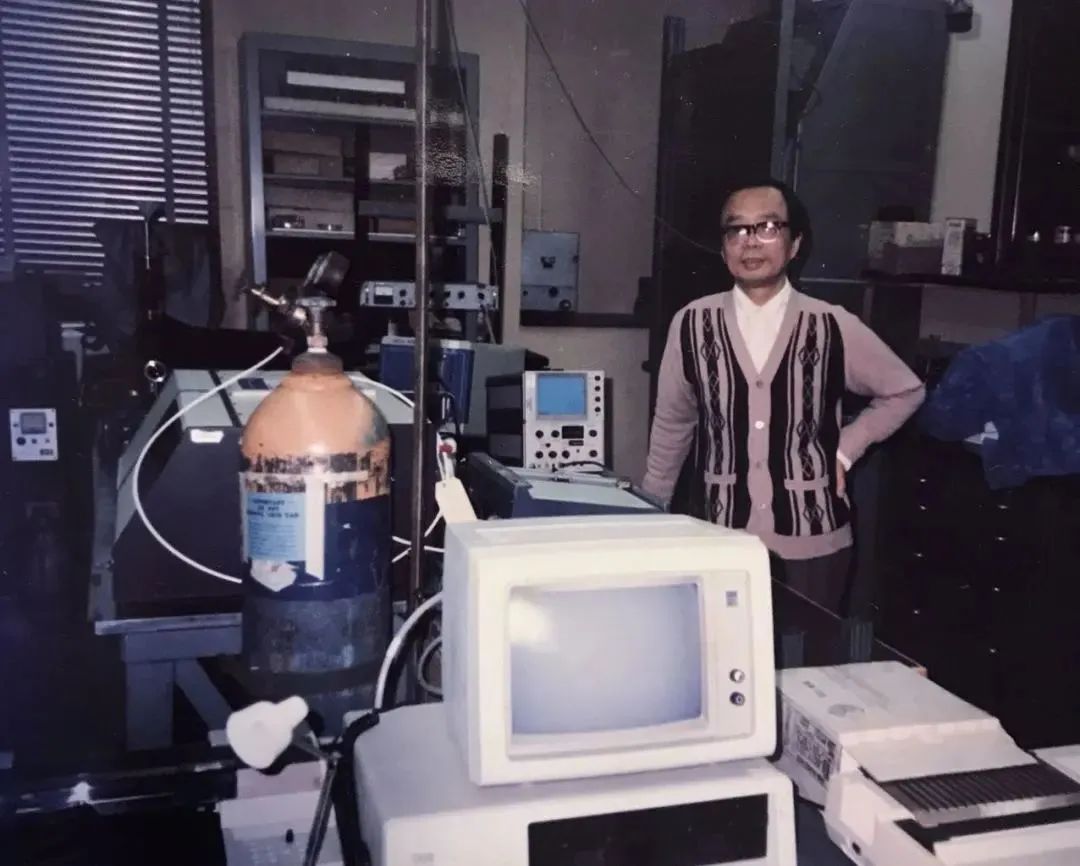

1986年,王文澄先生在芝加哥大学实验室里

03.

笔下华章成德业

学者的荣耀不在于个人的得失,而在于他对自己的事业上的奉献。从1963年初至65年9月,文澄先生在复旦电介质晶体物理教研组担任副主任,开展晶体电光性能研究及电光调制器研制。代表性科研成果有以下两项;

(1)KDP 晶体电光调制器及两路光通信演示系统;

(2)氯化亚铜晶体电光调制器及红外光通信演示系统。

这两套演示系统均被复旦大学挑选为1965年北京“高等教育部科研成果展览会”的展品。该成果在当时居国内领先水平。

上世纪七十年代,文澄先生负责“激光全息汉字发生器”的研制工作,本项目的合作单位是华东计算技术研究所和常州光学仪器厂。文澄先生本人负责声光偏转器的研制。激光全息汉字发生器的演示系统曾于1977年的上海电子技术展览会上展出。在这个项目研制过程中,文澄先生设计并试验成功的制作超声换能器的压铟连结技术具有首创性。这项工作曾总结成为一篇学术论文――“宽带声光偏转器的设计与试验”,发表在《复旦学报》(1979)上,这篇论文被国际EI索引期刊收集。这项研究成果在当时处于国内领先。

1978年文澄先生从复旦科研处申请到研究课题――非线性光学晶体倍频系数测量。为了这个项目,自己动手建立了两个关键实验设备:声光调Q YAG脉冲激光器和BOXCAR脉冲信号积分器。(前者由文澄先生本人为主完成的,后者由他们教研室夏敬芳老师设计、安装和调试)。1980年他们总结了这个工作,写成一篇学术论文,先在国际激光会议上报告,并于1981年《光学学报》的创刊号上发表。这是国内最早发表的关于测量晶体倍频系数的学术论文。这项成果在当时处于国内领先。

在中科院自然科学基金(1983-1985)和国家自然科学基金支持下,文澄先生科研组开展了“贵金属薄膜和单分子层膜的ATR谱及二阶非线性光学效应”的研究,测得了单个有机分子(脂肪酸)的二阶非线性极化率;还研究了分子在银薄膜上吸附和脱附过程。论文在《Physical Review B》、《科学通报》(英文版)及《Optics Communications》等刊物上发表。该成果于1992年获得国家教委科技进步三等奖(第一完成人)。

1987年3月,王文澄先生(左一)在美国参加美国物理学会年会与谢希德先生等人合影

文澄先生作为项目负责人承担“863”项目“LB薄膜的制备及应用”(1987年-1990年)及“LB薄膜及其在非线性光学上的应用”(1991年-1995年)。当时他们研究组在LB薄膜制备技术和单分子层膜的二次谐波产生(SHG)测量技术处于国内领先、国际先进的水平。推导了单分子层膜SHG光强与单个分子二阶非线性极化率的关系式,为测量提供了理论基础。建立的测量设备和技术还为国内好几个单位(中科院感光所,中科院化学所,北京大学化学系,中科院兰州化物所等)提供了测量上的帮助。在完成“863”项目任务中,发表几十篇SCI论文。本项目于1996年获得国家教委科技进步二等奖(文澄先生是第一完成人)。

文澄先生参加指导的研究生(王健等)与表面物理实验室合作,研究了多孔硅红外上转换的发光过程与机理,发现了多孔硅的三阶非线性光学系数增强了三个数量级。他们于1992年在权威学术刊物Physical Review Letters上首先报导了这一结果,受到国际上重视,至今(2024年10月)已被国际同行引用100次。这篇论文曾于1993年得到复旦大学校长奖励。这项研究的相关论文作为“多孔硅的制备与发光机理”项目的一部分,于1996年获得国家教委科技进步二等奖(文澄先生是第四完成人)。

1993年,王文澄先生(左二)与其子王荔斌(左一)访问美国GE公司在Cedar Rapids,Iowa的办公楼

从1996年开始,文澄先生的主要方向转为研究玻璃态材料的二阶光学非线性和光敏性,同时探索玻璃薄膜波导的光放大性能。在这一方向下,从1996年1月-2003年12月文澄先生先后得到三个国家自然科学面上基金项目的资助及国家自然科学基金国际合作项目的经费资助。同时还得到国家科技部攀登项目和上海市科委的经费资助。在这一研究方向,他们发表了二十多篇SCI论文。以陈光辉(文澄先生指导的博士生)为第一作者,2004年发表在刊物IEEE Photonics Technology Letters 上论文,学术上具有创新性,(Guanghui Chen, Liying Liu, Hongzhi Jia, Jimin Yu, Lei Xu, Wencheng Wang, “Simultaneous strain and temperature measurements with fiber grating written in novol Hi-Bi fiber”, IEEE Photonics technology Letters Vol.16, 221-223 (2004).)至2024年10月已被国际同行引用153次。

04.

高歌此颂读书灯

诗人艾青在《光的赞歌》中写道:“世界要是没有光,等于人没有了眼睛。”对我们学者来说,光的意义就成了我们的人生标志——读书灯。俗话说:“有投入就有产出”,作为一个学科,它的产出就是培养一批又一批的本科生和研究生,同时也取得了相当数目的科研成果。文澄先生自豪地说,光学学科从1977年至2000年获得上海市、国家教委及国家级科技奖励共有33项。(1)李郁芬教授领导的科研组早在1974年研制出中国第一台染料激光器,这比国际第一台染料激光器只晚了约两年的时间,这项成果于1977年获得上海市重大科技成果奖;(2)以陈良尧为第一完成人的项目--波长扫描和入射角可变全自动椭圆偏振光谱仪于1994年获得上海市科技进步一等奖,并于1995年获得国家级科技进步三等奖;(3)以叶衍铭为第一完成人的项目—染料激光眼科治疗仪于1996年获得国家级技术发明三等奖。除了获奖的个人项目外,文澄先生所在的激光物理研究室自1977年至1990年在科研上有突出表现,曾先后十七次获得上海市和国家教委的科技奖励,经学校推荐上报,于1990年12月获得国家教委和国家科委联合颁发的“全国高校科技工作先进集体”称号。

1995年,复旦四院士接待杨振宁先生,王文澄先生(右一)时任复旦物理系主任

在文澄先生退休之前,复旦光学学科点经历了三次全国性的学科评估。1988年全国高校第一次评选国家重点学科,复旦物理系的光学、凝聚态物理、理论物理和物理二系的核物理一道被评为国家重点学科,这是复旦物理学科实力的一次检阅。1992年国家教委组织对全国博士点进行评估,复旦光学博士点的评估结果位居全国第三名(第一名为中科院上海光机所,第二名为中科院物理所),实际上复旦光学学科位居全国高校第一名。第三次评估是在2002年国家教委对全国高校的重点学科再次进行评选,结果表明复旦共有40个学科榜上有名,物理类的光学、凝聚态物理和理论物理一起再次入选国家重点学科,复旦光学学科在这次评选中仍位居全国高校前列。

为了适应我国国民经济与社会发展对人才培养的需要,复旦校领导于2000年决定成立信息科学与工程学院,在这个学院内设立了光科学与工程系。激光物理研究室的大部分教师,于2000年10月开始从编制上划归光科学与工程系,但还是属于物理一级学科的光学学科。与此同时,国家教委允许有条件高校可以设立“光信息科学与技术”专业,为国家培养高层次光信息科学与技术人才。第二年光科学与工程系就申请设立这一新专业并获得批准。光学是一门面很广的学科,除了属于物理学科中的光学外,还有与各种高新技术紧密关联的光学工程(一级)学科。

知己难,知味更难。同样做过老师的我从先生那里听到了心声。先生认为,教学和科研必须同步,必须严谨;学者是人,要有人的情趣和博爱。

2024年10月,王文澄先生参观复旦新校区物理大楼时,在历届系主任墙前留影,也为这次回访画上一圆满的句号。

此次口述历史的采访过程中,有两位来自复旦物理学系的学生志愿者有幸与王文澄先生进行了交流:

小分队正在采访王文澄先生

志愿者一: 陈飞帆

来自复旦大学物理学系,目标研究方向光学。曾获全国部分地区大学生物理竞赛上海赛区二等奖、复旦大学物理学系“十月评优”等荣誉。曾任希德书院自我管理委员会干事,现任希德文化部长。

Q

您之前有多段在讲习班之中为同学讲课的经历,您也在履历中提到“这些经历使自己进步颇多”。想请教一下,您为什么会这么说呢?

A

就像之前做过的“无定形硅光致荧光研究”,其实正是国内讲过相关的半导体物理,并因此提升了自己这方面的理论,才有这样的机会能够参与国外相关的研究。“教”的结果一部分正是反馈在自己的“学”之中。称之为“教学相长”,正是教学的工作,与研究的能力,可以相互促进。

志愿者感想

此次采访回国教授,诚荣幸之至,而获益匪浅。了解过先生多年教、学并行的经历,也从其一人的经历之中,窥得复旦大学光学专业多年建设与发展的艰辛不易。

先生从回忆早年共同开展教学工作的熟人们开始讲述。从早年的旧相识,到而今一个个被冠以“党委”、“系主任”乃至“校长”的名字,一个专业的建立与兴起,固然离不开几代人的努力奋斗,同样也正是过往一辈又一辈的物理人的艰辛,才成就了一代又一代越来越杰出的新兴学者。承上启下,继往开来,知识的光辉总是在代代学者之间传递,而永远焕发这勃勃生机。

随后,先生说到那特别时期的十年动乱,这是社会的不幸,也是对学术发展的打击。十多年间,高校的专业建设几乎停滞,光学亦未能幸免。科研经费紧缺,职称评价受阻,新兴的人才难以走向关键位置。甚至先生自己,也是一连做了18年的“助教”。国内形势如此,国际交流亦然,甚至在恢复沟通交流之后,国际上已经兴起一段时间之后的“非线性光学”,对于国内的多数学者,完全“一无所知”。

封闭就会落后。为了能够追赶前沿,师生只得在书店中获取复印版书籍,并用一年多的时间逐渐追赶上这一领域的研究。后续也曾作为访问学者出国交流,并为此努力打破英语口语关。只是饱含一腔为学校学科建设贡献的热情,也便有着克服万难的勇气和能力。这正是属于一名学者,一名研究者的坚守与毅力。

先生坚持“研究”与“教学”相结合,“作为高校教师,从来都不是只教书,不搞研究的。”这不仅仅是因为客观事实上,真正顶尖的院校都是研究型学校,更是因为“学以致用”正需要教学能够“接近实际应用”。做过大气激光的通信技术,搭建过国内自主研发的激光器,也参与过激光全息汉字发生器的“声光偏转器”的研发,这些工作同时也是对国内的激光产业的强劲助力。

教学相长,方得以彼此助力。出境的访问,参加过的种种讲习班,增长了自身的见识,也渐渐地能够再将这部分内容传与后人。在多年教学的经历之中,增长的亦是自己的才学,也有更多的机会能够参与相关领域的国际合作工作。待到复归来之时,也已是德高望重的教授,指引帮助后辈们,让光学的学科建设发展更上一层楼。

时隔数年,亦为桃李繁硕,众人复聚于宴席之上,满是感激与崇敬之意。从现存最年长的光学教授,到一批又一批的复旦光学工作者、资助者、支持者,再到此刻作为复旦学生的我们,四代复旦人同聚一堂。先生的精神将深深铭刻在每一个人的心中,学科的建设发展,学术的耿耿辉光,亦将薪火相传。

志愿者二: 颜大康

物理学系本科生,来自上海静安。获24年中国大学生物理学术竞赛(华东赛)一等奖,上海大学生物理学术竞赛一等奖,中国大学生物理学术竞赛(全国赛)特等奖。

Q

物理学系的学生在本科毕业后有很多种发展方向。除了进行基础科研以外,还可以去转金融、计算机、微电子等等其他领域。作为中低年级的学生,很难确定以后将会在哪个方向上继续深造,那么学习时可能就会比较迷茫。请问王教授对刚刚开始大学物理学习的同学有没有什么建议?

A

物理学系的出路的确很宽广。有些同学转去了微电子,也有很多去金融,光学等领域。实际上,物理学系的同学由于有良好的数理基础,无论在未来想转到哪个方向都是极受欢迎的。本科阶段要做的就是打好基础,不需要过早地焦虑未来研究方向。

志愿者感想

非常荣幸有机会可以听王教授讲他与物理、他与光学的过去。从老一辈物理人的口中回忆复旦物理学系数十年的风雨变迁,感慨良多。无论是去芝加哥大学学术交流的履历,还是在复旦长达45年的艰苦工作,王教授身体力行着教育与科研相结合的精神,培养新人,带动学科发展。正所谓前人栽树,后人乘凉,复旦物理学系已今非昔比,从中还分出光学系,材料学系等多个院系,为复旦学子创造了学习自然科学的良好环境。除了感激,更有向往。王文澄教授等前辈激励着一代代物理人的奋斗。

后排陈飞帆(左)、颜大康(右),前排冯叔君(左一),艾可(左二)、王文澄老师(右二)、杜昌勇(右一)于复旦卿云宾馆

读者留言精选 /

复旦主页

复旦主页 实验室安全

实验室安全 复旦邮箱

复旦邮箱 办事大厅

办事大厅